À bout de souffle

Son cieco e non so nulla, ma presumo che altri cammini esistano.

Ogni cosa è numerose cose.J. Luis Borges, La rosa profonda

Perchè un titolo preso a prestito da un cineasta per una mostra di pittura (e di fotopittura)? Soprattutto, perchè ci si è orientati su un autore della “Nouvelle Vague” francese come Jean-Luc Godard, che ha una concezione del cinema come continuazione della realtà e della vita, per “battezzare” l’esposizione di due artisti (come Elisabetta Vignato e Gianluca Capozzi) che invece sembrano rovesciare il vero o, quantomeno, renderlo stracolmo di paradossi visivi o di impertinenze compositive?

Ci aveva avvertiti il linguista Gerard Genette: “Il titolo è una specie di bandiera verso la quale ci si dirige”: verso la quale si guarda. E’ un indizio che non si può sbagliare, pena il rischio di mandare il lettore (o l’osservatore) fuori rotta. Ebbene À bout de souffle (fino all’ultimo respiro) potrebbe sembrare, almeno a prima vista, un film poliziesco: c’è il solito “duro”, un poliziotto ucciso, un inseguimento, uno sparo che mette fine alla fuga. Ma a interessare Godard non è il tradizionale racconto cinematografico, la storia delle immagini, quanto una sorta di “anarchismo narrativo”. C’è in lui un nuovo modo di pensare alla vicenda filmica, introducendo un linguaggio frammentario e discontinuo. Tutto può entrare in scena: qualcuno che improvvisamente passa davanti alla cinepresa, la gente che, negli esterni, si volta a guardare quelli che stanno facendo il cinema. Il suo è paradossalmente un film di accumulazione, un film-saggio, in cui vigono la pluralità di registri, la dispersione, la confusione stessa.

E cos’è (com’è) la pittura della Vignato e la foto (o meglio la fotopittura) di Capozzi? Non si tratta mai di una scena che procede passo passo, fino al cuore del problema (della visione), ma di una scena che si accorda e si con-fonde con altre scene (vestigia, colori, immagini).

Non è una pittura (o una fotografia) di paesaggio, ma una ridefinizione della sua storia e dei suoi statuti. Come Cézanne non situa il mitico “motif” della “Saint Victoire” in un paesaggio, ma lo fa diventare il paesaggio stesso, l’idea della montagna nel suo darsi sensibile, così anche Vignato e Capozzi rendono visibile una realtà che non può essere né descritta né percepita oggettivamente. Un loro paesaggio infatti non è un sito. Al contrario, è insituabile. Non è localizzabile in alcun sistema di riferimento. Non ha luogo se non in se stesso. Di fronte a questi paesaggi noi ci sentiamo ovunque, ossia in nessun luogo, in nessuna parte del mondo. Siamo qui sotto un orizzonte che ci avvolge e che ci interroga. Con un gioco di parole, che sarebbe molto piaciuto a Godard, potremmo dire che noi facciamo un’esperienza che è insieme di conoscenza e di co-nascenza (di “conaissence alla Claudel), di qualcosa che è oggettivo e al contempo che caratterizza il nostro primo aprirci al mondo.

Se si osservano alcuni dei dipinti più datati di Elisabetta Vignato (come E questo era tutto, del 2009 o Sullo stagno immaginario, sempre del 2009), si ha l’impressione che la pittura superi ogni idea di limite, per darsi come materia in espansione. Mai definita in se stessa, ma perennemente in movimento, quasi volesse offrire uno spostamento della visione nel suo stesso farsi. Il gesto è sempre ampio e sfrenato, però non distrugge, ma genera; non violenta ma costruisce. E anche quando pare strapparsi, lasciando delle tracce in negativo, ancora “apre prospettive” (come afferma la stessa artista). Del resto, ce lo conferma la filosofa spagnola M. Zambrano: “La mancanza è l’alveo del sogno”, “fa vedere” (o almeno intuire) quello che non c’è nel colore, nel segno, nel soggetto. E il discorso continua anche nei piccoli quadri (realizzati per la mostra: Lontano dagli spigoli, Essere natura, ecc.) che sembrano delle icone, in cui il rimando alla realtà letteralmente si frantuma, sotto la spinta del “collage”. L’avventura visiva si tramuta allora in un imprevedibile inanellarsi di tracce, di temi, di presagi, che portano l’immagine ad essere più immagini o a mostrarsi come una struttura elastica, aperta, multiforme. E’ come se l’artista operasse alla maniera di quando si arreda una casa, un po’ alla volta, un pezzo alla volta e chiedesse all’osservatore di soffermarsi sulla varie parti, cercando il noto che si cela nell’ignoto (o viceversa). L’importante, come dice sempre Godard, è “che la storia non si faccia, non si concluda”.

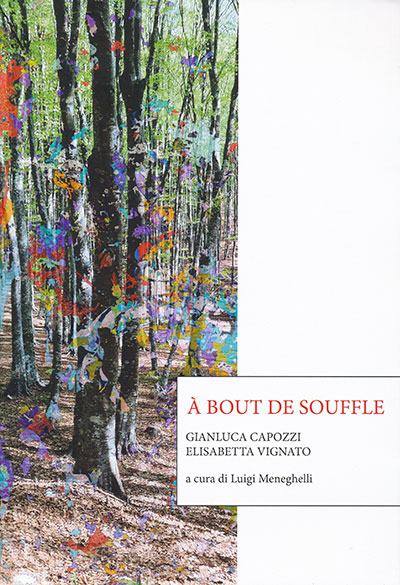

Gianluca Capozzi sembra invece affidarsi, almeno in partenza, alla riproduzione fedele della realtà, attraverso una fotografia al limite del banale, dello scatto qualunque. Sono immagini di boschi, di montagne, di alberi colti quasi casualmente, distrattamente, che non hanno nulla da spiegare se non il loro stesso stato naturale. Ma, come è sempre accaduto nel lavoro dell’artista campano, egli non si linita alla registrazione fredda ed anemotiva del mondo. E se un tempo arrivava a coprire le superfici di una pittura intensa e violenta, colma di una umanità caotica e magmatica, ora i suoi interventi sono più leggeri e cauti, fatti solo di segni vaganti e di colori rotti e lisi. Ma attenzione: dietro la loro leggerezza e il loro abbandono, essi nascondono una volontà esplorante e voyeuristica, il bisogno di raggiungere le più recondite pieghe della natura. Inscenano cioè una sorta di processo performativo, trasformando un’immagine fissa in in qualcosa di mobile e di sensibile. In questo modo, Capozzi sottrae la forma al suo stesso modo di apparire, la mette in dubbio, la espande oltre di sé. Ma non “copia la fotografia”, rendendola pittura astratta, come avrebbe fatto Gerhard Richter: si limita unicamente a suggerire uno sguardo che potrebbe continuare anche oltre le apparenze. E poi stampa su plexiglas sia la foto di partenza che i successivi ritocchi, come a mettere in bacheca l’inquietudine di due linguaggi che si misurano, ma non si uniscono, si parlano, ma non si conciliano.

E il video, sempre di Capozzi, Fireworks (Fuochi d’artificio): dove le luci sembrano nascere da altre luci e gli effetti sonori dare voce al silenzio? Nel momento spettacolare di mostrarsi, nella ricchezza oracolare dei loro colori, i fuochi d’artificio rappresentano il mistero della creazione: il grandioso e l’effimero, l’eterno e il mutevole, in tutto il suo spietato lirismo iconoclasta. Sono anch’essi il segno di un inesauribile rincorrersi FINO ALL’ULTIMO RESPIRO?

Luigi Meneghelli